Streamingdienste wie Netflix gelten als Hoffnungsträger für mehr Diversität. Doch was bewirken «Heartstopper», «Sex Education» und «Pose» wirklich? Eine Annäherung an die Frage, ob queere Sichtbarkeit im digitalen Mainstream ankommt – oder in der eigenen Blase verhallt.

Von Maurice Müller

Der Algorithmus vergisst nicht. Wer einmal eine queere Serie auf Netflix angeschaut hat, bekommt sie danach gleich serienweise serviert: «Young Royals», «Heartstopper», «The Half of It», «Special», «Feel Good». Das System ist effizient, freundlich, personalisiert. Und es zeigt: Queere Inhalte sind da. Verfügbar. Inzwischen sogar prominent auf der Startseite. Doch sichtbar für wen? Und zu welchem Preis?

Regenbogen im Stream – aber für alle?

Dass Netflix beim Thema Diversität vorgeprescht ist wie kaum ein anderer Anbieter, ist unbestritten. Laut einer Studie der «Annenberg Inclusion Initiative» der University of Southern California, die Netflix selbst in Auftrag gegeben hat, enthielten zwölf Prozent aller Netflix-Filme und -Serien 2018 und 2019 eine LGBTQ+-Hauptfigur. Im Vergleich zum klassischen Kino oder linearen Fernsehen ist das ein kleiner Quantensprung.

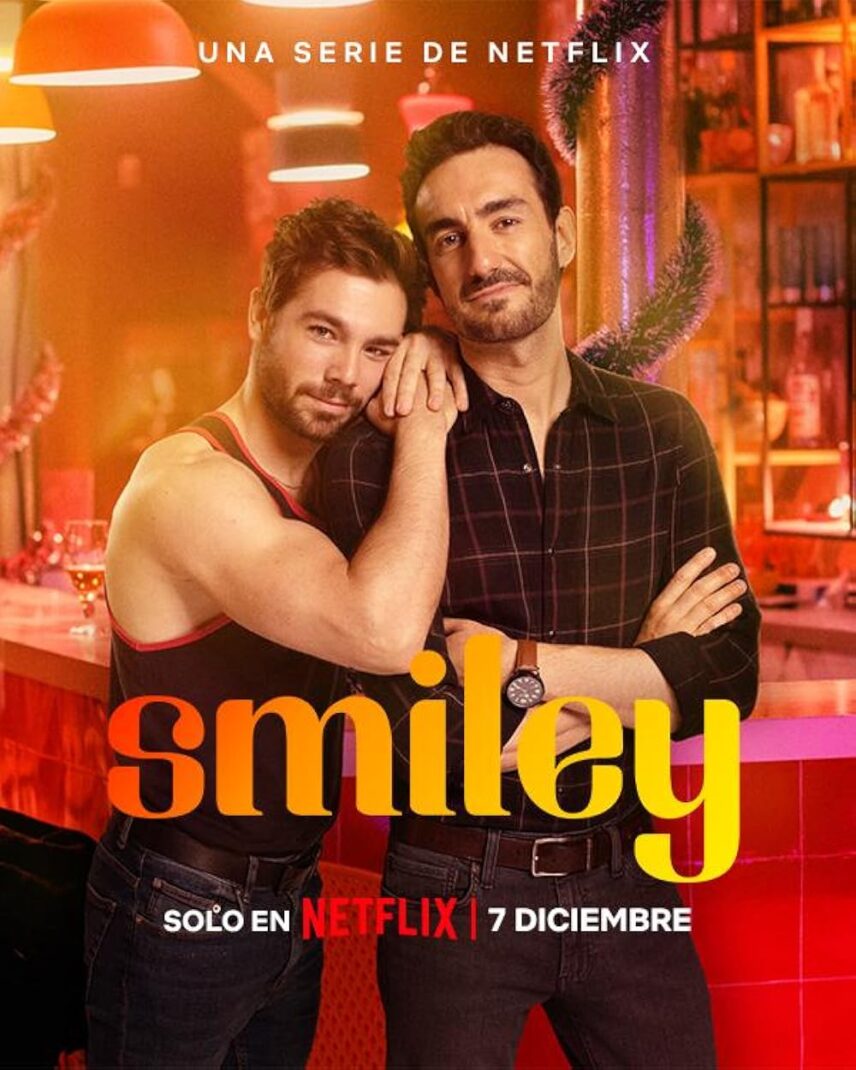

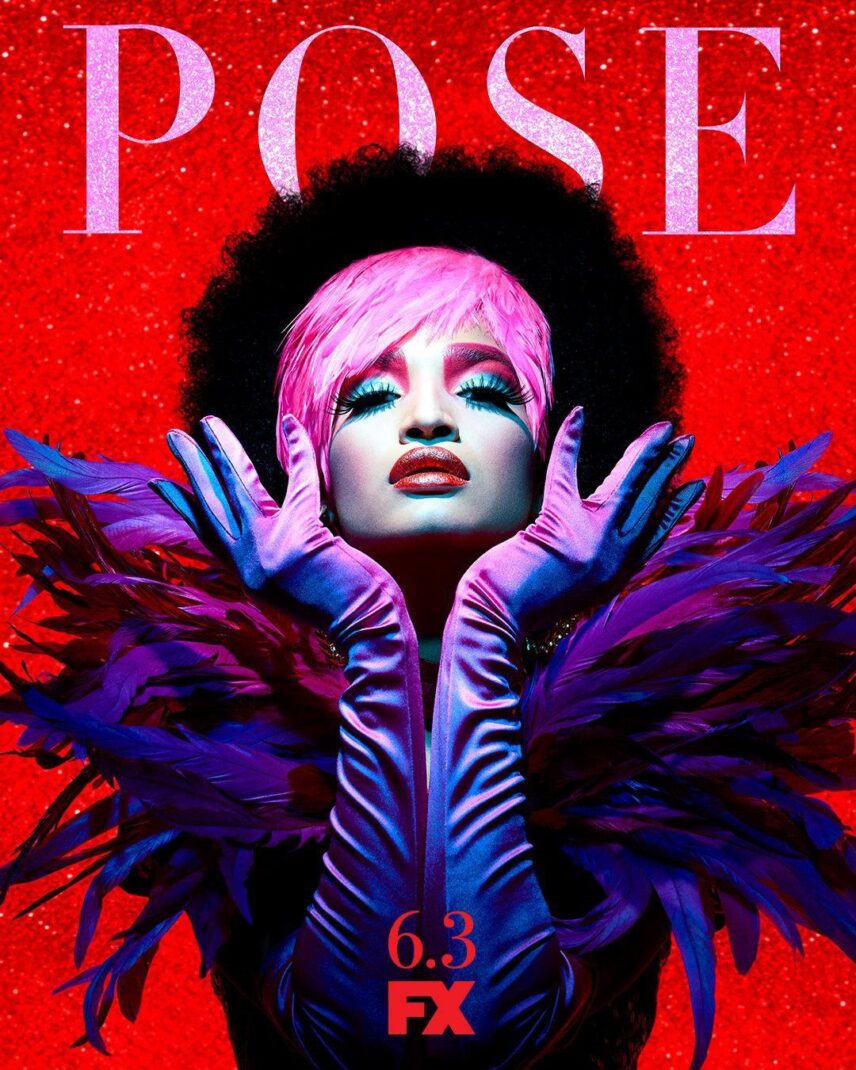

Serien wie «Pose» oder «Sex Education» zeigen nicht nur queere Charaktere, sondern schreiben ihre Geschichten mit Empathie, Tiefe und Komplexität. In «Heartstopper» wird das Coming-out eines Teenagers in warmen Pastelltönen und unterlegt mit sanften Pop-Songs inszeniert. Das Format wurde weltweit gefeiert – nicht nur von queeren Zuschauer:innen, sondern auch von Eltern, Lehrer:innen und nicht zuletzt Netflix selbst.

Netflix weiss, wie man Inhalte kuratiert und Communities adressiert – besonders in der Pride-Saison. Regenbogenfarbene Logos, eigene Themenkategorien, begleitende Social-Media-Kampagnen: Sichtbarkeit wird zelebriert – und verkauft. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Die Sichtbarkeit ist selektiv. Und sie hat ihre Grenzen.

Subversiv, global – und widersprüchlich

So zeigt eine 2023 veröffentlichte GLAAD-Analyse, dass der «diverseste Streamingdienst der Welt» – nämlich Netflix – zwar quantitativ viele LGBTQ+-Charaktere zeigt, aber trans, inter oder nicht-binäre Figuren nach wie vor stark unterrepräsentiert bleiben. Auch sind es auffällig oft weisse, schlanke, überwiegend maskuline Figuren, die als Identifikationsfläche dienen. Wer nicht in dieses Raster passt, findet sich selten im Zentrum einer Handlung wieder.

«Netflix macht dich nicht queerfreundlich. Es bestätigt nur, dass du es schon bist.»

Und: Viele dieser Hauptrollen werden von Hetero-Schauspieler:innen gespielt. Das ist nicht per se verwerflich – aber es wirft Fragen auf. Warum werden queere Rollen nicht konsequenter auch mit queeren Menschen besetzt? Der Schauspieler Billy Porter, selbst schwul und Star der Serie «Pose», brachte es in einem Interview mit «The Guardian» auf den Punkt: «We’re not just costumes for others to try on. These are our lives.»

Trotzdem – oder gerade deshalb – entfalten manche Formate eine erstaunliche Wirkung. «The Ultimatum: Queer Love» etwa – eine Realityshow mit lesbischen und non-binären Teilnehmer:innen – lief 2023 so erfolgreich, dass sie nicht nur in der LGBTQ+-Bubble diskutiert wurde. In Japan etwa löste eine schwule Netflix-Datingshow 2024 landesweite Debatten aus. Auch wenn gleichgeschlechtliche Ehen dort noch nicht anerkannt sind, war plötzlich ein queeres Liebesleben in Millionen Wohnzimmern präsent. In konservativen Ländern, in denen LGBTQ+-Themen aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt werden, kann Netflix zur subversiven Leinwand werden – ganz legal, ganz nebenbei.

Netflix wirkt also durchaus über seine eigene Plattform hinaus. Die Inhalte erreichen Länder und Zuschauer:innen, die sie auf klassischen Kanälen womöglich nie zu Gesicht bekämen. Und doch bleibt der gesellschaftliche Effekt ambivalent. Einerseits schafft Streaming Sichtbarkeit, wo zuvor Unsichtbarkeit herrschte. Andererseits gerät diese Sichtbarkeit unter die Regie des Algorithmus, der Geschichten zu Produkten macht und Zielgruppen bedient. Das ist legitim, aber nicht neutral.

Ein weiterer kritischer Punkt: Viele queere Formate verschwinden genauso schnell wieder, wie sie aufgetaucht sind. Wird eine Serie nicht genügend gestreamt – und das bedeutet im Zweifelsfall: von einem Massenpublikum –, wird sie abgesetzt. Sichtbarkeit, so scheint es, ist oft nur so lange erwünscht, wie sie Klicks bringt. Ein queeres Nischenpublikum allein reicht selten aus, um einen Streaming-Hit zu garantieren.

Bubble oder Brücke?

Die zentrale Frage bleibt dennoch: Werden queere Inhalte breit rezipiert – oder bleiben sie in einer algorithmischen Komfortzone? Wer sich für queere Geschichten interessiert, bekommt mehr davon. Wer nicht, bekommt sie selten zu sehen. So entsteht keine neue Offenheit, sondern eine gut gelaunte Nischenprogrammierung.

Diese Beobachtung wird durch aktuelle Forschung gestützt: Eine qualitative Studie von Rauf und Raza (2023) zum «Netflix Effect» zeigt, dass queere Inhalte tendenziell dort positiv rezipiert werden, wo bereits eine gewisse Offenheit besteht. In konservativen Kontexten hingegen führen sie selten zu echtem Umdenken. Der Algorithmus bestätigt die Weltbilder, die ohnehin schon bestehen. Oder, wie es eine Reddit-Nutzerin formulierte: «Netflix macht dich nicht queerfreundlich. Es bestätigt nur, dass du es schon bist.»

Und trotzdem – manchmal genügt genau das. Vielleicht liegt die grösste Stärke queerer Serien nicht im gesellschaftlichen Wandel, sondern im ganz Persönlichen. Für viele junge Menschen ist ein Netflix-Charakter der erste Kontakt mit queerer Identität. Eine Figur, die ist wie sie. Oder wie sie gerne wären.

In einer Welt, die immer noch diskriminiert, ist das kein kleiner Trost. Oder, wie es Elliot Page – selbst Netflix-Star in «The Umbrella Academy» – einmal sagte: «Visibility matters. It saves lives.»

Noch mehr queere Geschichten?

Wer sich jenseits des Netflix-Kosmos umsehen möchte, findet beim Salzgeber Club eine kuratierte Auswahl an queeren Filmen – von Independent-Produktionen über Festival-Favoriten bis hin zu kommerziellen Erfolgen. Der traditionsreiche deutsche Verleih steht seit den 1980ern für engagiertes queeres Kino und liefert, was der Algorithmus oft übersieht: neue Perspektiven, abseits des Mainstreams – aber mitten im Leben.

▶ Weitere Infos: salzgeber.club