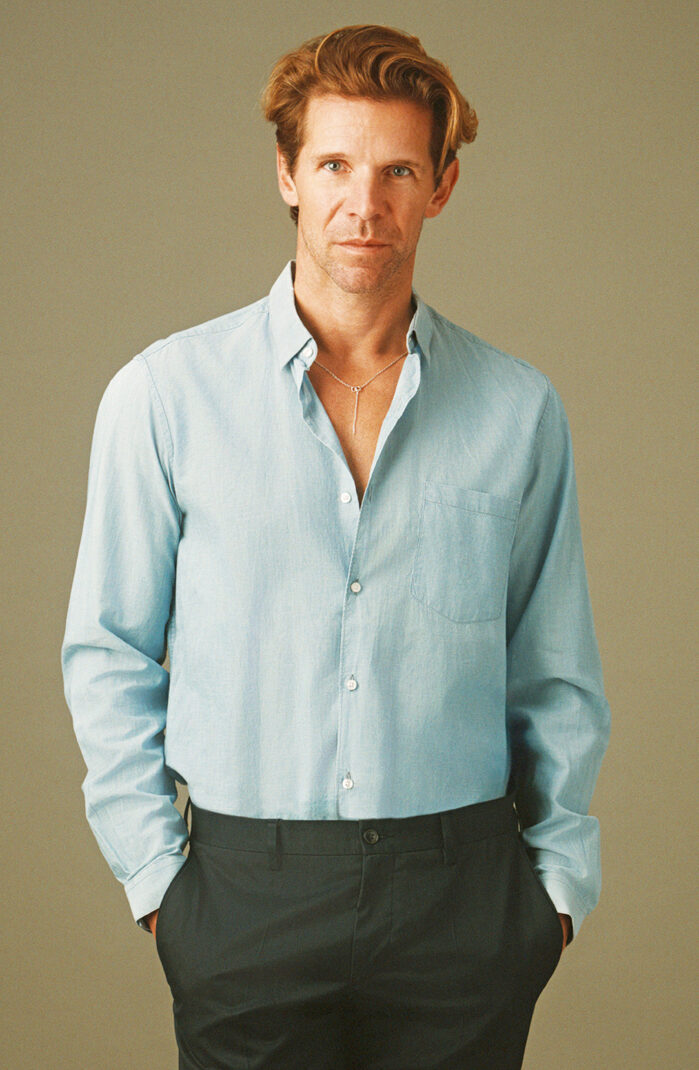

Julien Favreau wurde mit 17 Jahren Profitänzer und stand drei Jahrzehnte lang auf Bühnen von Tokio bis Buenos Aires. Heute leitet er das renommierte Béjart Ballet Lausanne.

Bild oben: Bolero © BBL, Clarissa Lapolla, 2023, Bari

Ein Gespräch über künstlerisches Erbe, queere Identität und die Kraft, sich selbst treu zu bleiben.

Von Maurice Müller

La Rochelle, Atlantikküste, späte Achtziger. Während andere Garçons in Trikots dem Ball nachjagen, drückt Julien Favreau in einer kleinen Ballettschule die Fersen aneinander. «Ich wollte einfach tanzen. Jeden Tag. Ich konnte davon nicht genug bekommen», erinnert er sich lachend. Ein Leben zwischen Kantinenküche und Tanzsaal beginnt: Seine Mutter ist Sekretärin, sein Vater kocht für Hochzeiten. «Keine Künstler in der Familie», sagt Favreau, «aber Menschen, die mir zuhörten.»

Mit sieben steht er zum ersten Mal auf der Bühne, mit sechzehn geht er nach Lausanne an die École-Atelier Rudra Béjart, eine Schule, die der grosse Choreograf einst selbst gegründet hat. Der Übergang war hart. «Es war sehr streng. Wir hatten von acht Uhr morgens bis neun Uhr abends Unterricht – Ballett, zeitgenössischer Tanz, Theater, Gesang, Kampfkunst, Musiktheorie. Ich war oft müde, aber auch glücklich. Denn ich wusste: Das ist mein Ort.»

«Manchmal trug ich Stöckelschuhe und Brüste.

Manchmal war ich ein Wikinger. Alles war normal.»

Béjarts gewaltiges Charisma

Maurice Béjart betrat die Szene mit der Aura eines Hohepriesters. «Wenn er in die Schule kam, war plötzlich alles still. Ich glaube, ich habe mehr geschaut als getanzt, wenn er da war.» Die erste Begegnung war kein Dialog, sondern ein Blick. «Er hat mich angeschaut – und ich hatte das Gefühl, gesehen zu werden.»

Die Schule war auf zwei Jahre angelegt, doch Julien Favreau absolvierte nur das erste. Während der Sommerferien – er war gerade zu Hause in La Rochelle – kam der Anruf: Eine Position sei frei geworden, man wolle ihn anstellen. In zehn Tagen sollte es losgehen. «Das war nicht geplant. Ich dachte: Was ist mit meinem zweiten Schuljahr?» Statt zurück in den Unterricht zu gehen, trat er in die Compagnie ein – und damit in ein Leben, das fortan im Takt der Bühne verlief. Er war bei weitem der Jüngste.

Béjart erkennt etwas in ihm. «Etwas, das ihn vielleicht an Jorge Donn erinnerte», sagt Favreau, «an seine Muse, seinen Geliebten.» Was folgt, ist eine klassische Tänzerkarriere in Hochform: Tourneen, Hauptrollen, Verletzungen, Wiederaufbau. Und: Selbstwerdung durch Bewegung.

Bild Bolero © BBL, Ilia Chkolnik, Köln 2011

Der Körper, der spricht

Im Werk Béjarts ist der Körper kein dekoratives Vehikel, sondern ein Medium. Er artikuliert Schmerz, Ekstase, Zärtlichkeit. Béjart war ein Erneuerer – aber keiner, der sich dem Purismus unterwarf. Seine Arbeiten mischten Klassik mit Pop, Spiritualität mit Ironie, Erotik mit Philosophie. In einem Interview sagte er einst: «Tanzen heisst, mit dem Körper denken.»

Diese Körperlichkeit ist nie steril oder dekorativ, sondern durchdrungen von Bedeutung. Für viele queere Zuschauer:innen wurde Béjarts Bühne zu einem Ort, an dem männliche Körper in all ihrer Sinnlichkeit, Ambivalenz und Würde sichtbar wurden – jenseits des Klischees. In dieser Ästhetik fand auch Favreau seinen Ausdruck.

Favreau, hellwach, präzise, mit der nervösen Intensität eines Menschen, der nie stehen bleiben will, lernte schnell: «Auf der Bühne war ich emotionaler als im echten Leben.»

Die Rollen, die ihm anvertraut werden, sind keine Abziehbilder. Sie fordern. Mal ist er androgyner Engel, mal Kriegsgott, mal verkörperte Melodie. «Manchmal trug ich Stöckelschuhe und Brüste. Manchmal war ich ein Wikinger. Alles war normal.» →

Und irgendwie auch queer. «Vielleicht war ich damals schon sehr schwul, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Die Bühne hat das für mich übernommen.» Ein älterer Tänzer sagt ihm einmal backstage: «Because you‘re gay, you‘ll always be seen differently on stage. And that‘s your strength. Don‘t lose that.»

«Vielleicht war ich damals schon sehr schwul,

aber ich habe es nicht ausgesprochen.

Die Bühne hat das für mich übernommen.»

Wahrheit statt Pose

Heute ist Julien Favreau 47. Seit September 2024 ist er künstlerischer Leiter jener Compagnie, die ihn geprägt hat. Eine Wendung, die er selbst nicht vorausgesehen hatte. «Ich hatte viele Gedanken, was ich nach dem Tanzen machen könnte – aber das war nicht Teil des Plans.»

Es war, wie schon damals mit 17, als Béjart ihn unerwartet aus der Schule in die Compagnie holte. Wieder öffnete sich eine Tür, ohne dass er daran geklopft hätte. «Ich musste nicht lange überlegen. Ich wusste: Wenn ich es nicht tue, werde ich es bereuen.»

Auch heute nähert er sich der Rolle mit Respekt, aber ohne Scheu. «Ich habe diese Company mein halbes Leben lang verkörpert. Jetzt darf ich sie führen.» Wie also leitet man eine Institution, die so eng mit einer Person verbunden ist? «Ich will nicht Béjart imitieren. Ich will auch nicht gegen ihn arbeiten. Ich sehe meine Aufgabe eher darin, seine Energie weiterzutragen – aber in unserer Zeit.»

Diese Balance zwischen Bewahrung und Weiterentwicklung ist spürbar in seiner Arbeit. Er plant neue Stücke, neue Choreograf:innen, will Räume öffnen – ohne die DNA der Compagnie zu verleugnen. «Béjart hat uns gelehrt, dass Tanz mehr sein kann als Ästhetik. Dass er eine Haltung ist. Daran halte ich fest.» Seine Tänzer:innen fordert er auf, nicht zu tanzen, sondern zu sein. «Die Wahrheit interessiert mich. Nicht das schöne Bild.»

Le Presbytère © BBL, Gregory Batardon, 2024, Lausanne

Queen, Mozart und der Tod

Im November kehrt das Béjart Ballet Lausanne mit einem Werk zurück nach Zürich, das so exzentrisch wie existenziell ist: Ballet for Life. Eine Hommage an Freddie Mercury und Béjarts Muse, den argentinischen Tänzer Jorge Donn. Musik von Queen und Mozart. Kostüme von Gianni Versace. Ein Crescendo gegen das Verschwinden.

Favreau kennt das Stück von innen. Er war Freddie. «Béjart sagte: Zeig mir den Rockstar in dir.» Was folgt, ist eine Art Initiation. «Ich trug Perücken, sang ins Mikrofon, schrie. Ich musste alles verlernen, was ich als Tänzer zu wissen glaubte. Und dann alles neu zusammensetzen.»

War das Stück queer? «Vielleicht nicht bewusst. Aber es ist kitschig, exzessiv, traurig, hoffnungsvoll. Es feiert Menschen, die zu früh gegangen sind. Natürlich hat das eine queere Energie. Aber es spricht alle an. Es geht ums Überleben.»

Das ist ein Motiv, das sich durch Favreaus Karriere zieht. Nicht nur das Überleben des Körpers. Sondern das Überleben des Echten im Ausdruck. Des Wilden in der Disziplin. Der Berührung in der Form.

Die von Max Wiener begründeten Network Club Dinners haben eine lange Tradition. An diesen Events nahmen zahlreiche prominente schwule Persönlichkeiten teil – von Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit über US-Botschafter Scott Miller und dem Bürgermeister von Paris, Bertrand Delanoë oder Nationalrat Claude Janiak bis zu Künstlern wie Norbert Bisky oder Not Vital.

Bild: © BBL, Anoush Abrar

Sichtbarkeit hat keine Chiffre

Im September wird Julien Favreau beim Network Club Dinner in Zürich auftreten. Kein Tanz, sondern ein Gespräch. Mit Menschen, die queere Biografien leben und verstehen, dass Sichtbarkeit kein Marketingtrick, sondern ein Alltag ist.

«Viele denken, Tanz sei ein Hobby. Aber es ist ein Beruf. Eine tägliche Auseinandersetzung mit dem Körper, mit Grenzen, mit Schmerz. Aber auch mit Schönheit, mit Liebe, mit Freiheit.» Er sagt das ohne Pathos. Sondern als jemand, der es weiss. Und der es weitergeben will.

Im Gespräch erzählt er von seiner Jugend, dem späten Coming-out, dem Glück, früh in einem Umfeld zu landen, das nicht fragte, sondern einfach annahm. «Ich musste nie erklären, dass ich schwul bin. Ich durfte einfach ich sein.»

Eine kleine Szene bleibt besonders haften: Als er vom Stiftungsrat den Anruf erhält, dass er die künstlerische Leitung übernehmen soll, steht er gerade in Trainingskleidung im Saal. Schweiss auf der Stirn, Körper noch ganz in Bewegung. «Ich musste mich setzen. Wirklich. Es war einer dieser Momente, in denen du spürst: Etwas hat sich verschoben.»

Ein Satz, der nachhallt. Und der eine Ahnung davon gibt, warum Favreau so viel mehr ist als ein Tänzer, ein Direktor, ein Rockstar auf Zeit. Er ist ein Vermittler zwischen Welten. Und einer, der sich nicht scheut, dabei ganz sichtbar zu sein.

Le Presbytère © BBL, Gregory Batardon, 2024, Lausanne

Ballet for Life in Zürich

Das Béjart Ballet Lausanne zeigt Ballet for Life, die Hommage an Freddie Mercury mit der unvergleichlichen Musik von Queen, vom 7. bis 9. November 2025 im Theater 11 in Zürich.

▶ Tickets: ticketcorner.ch